Beaux-Arts | Les tableaux de Raoul Barré

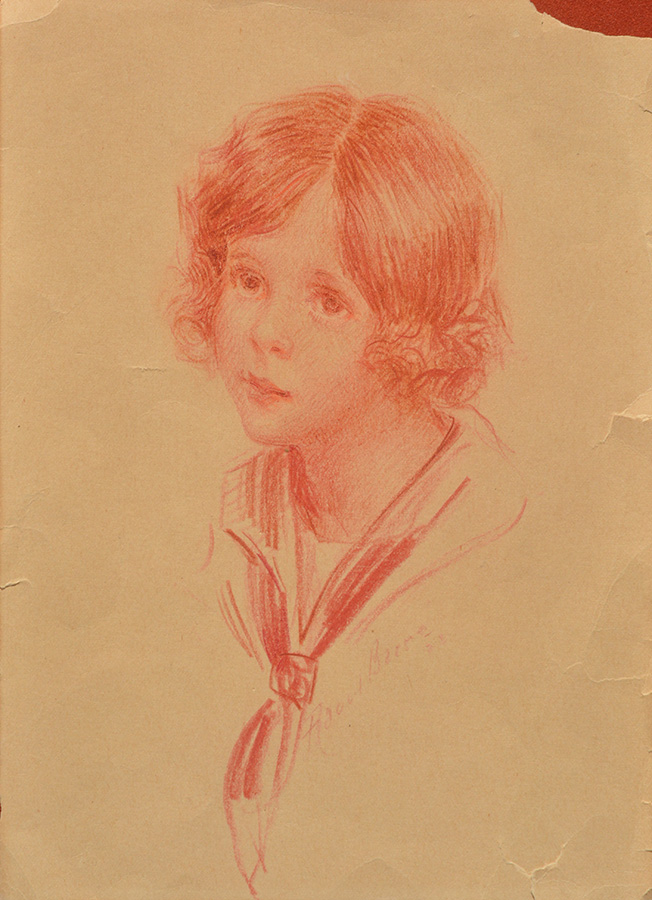

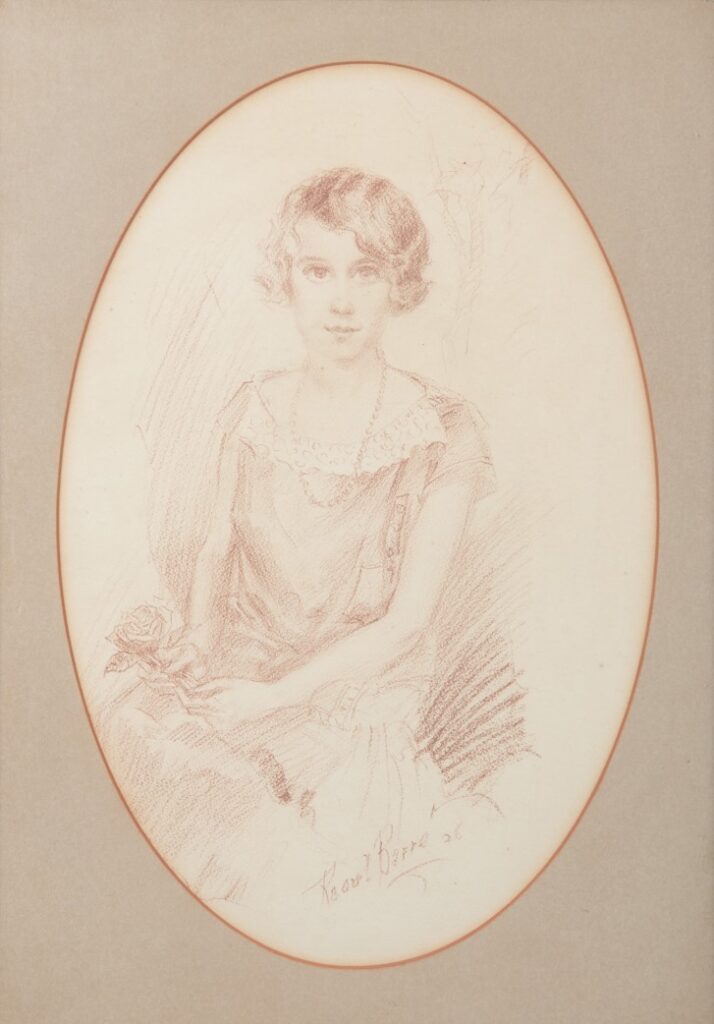

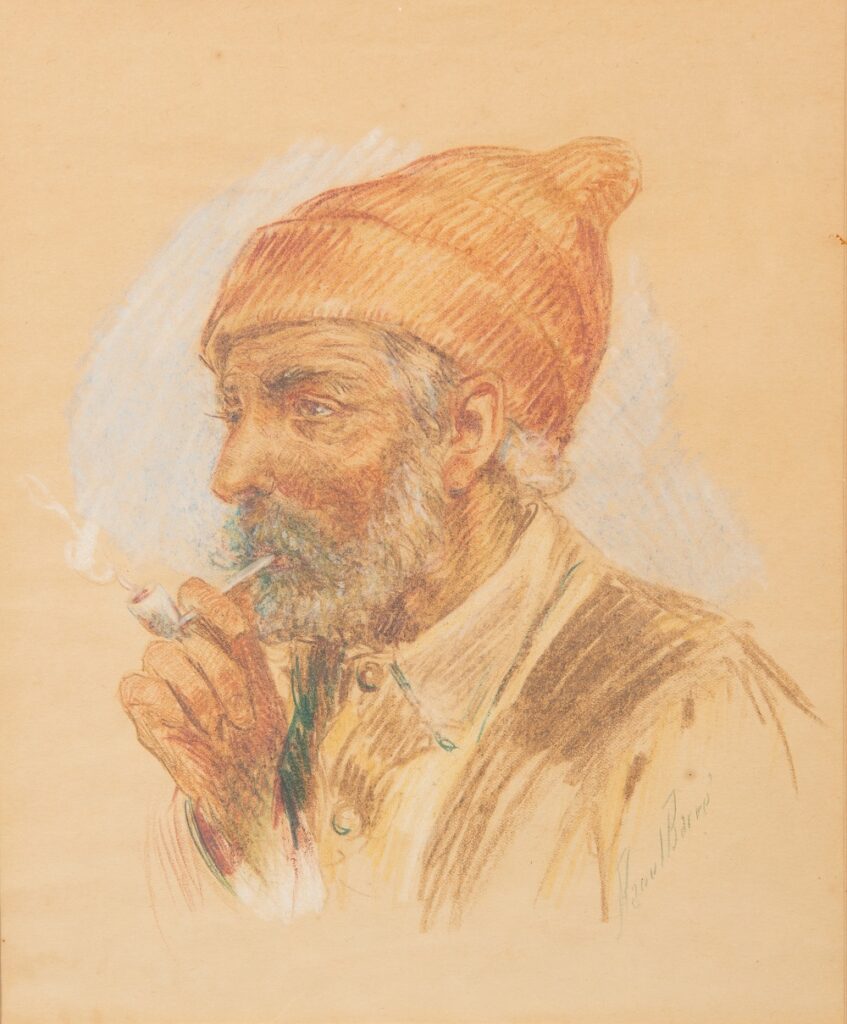

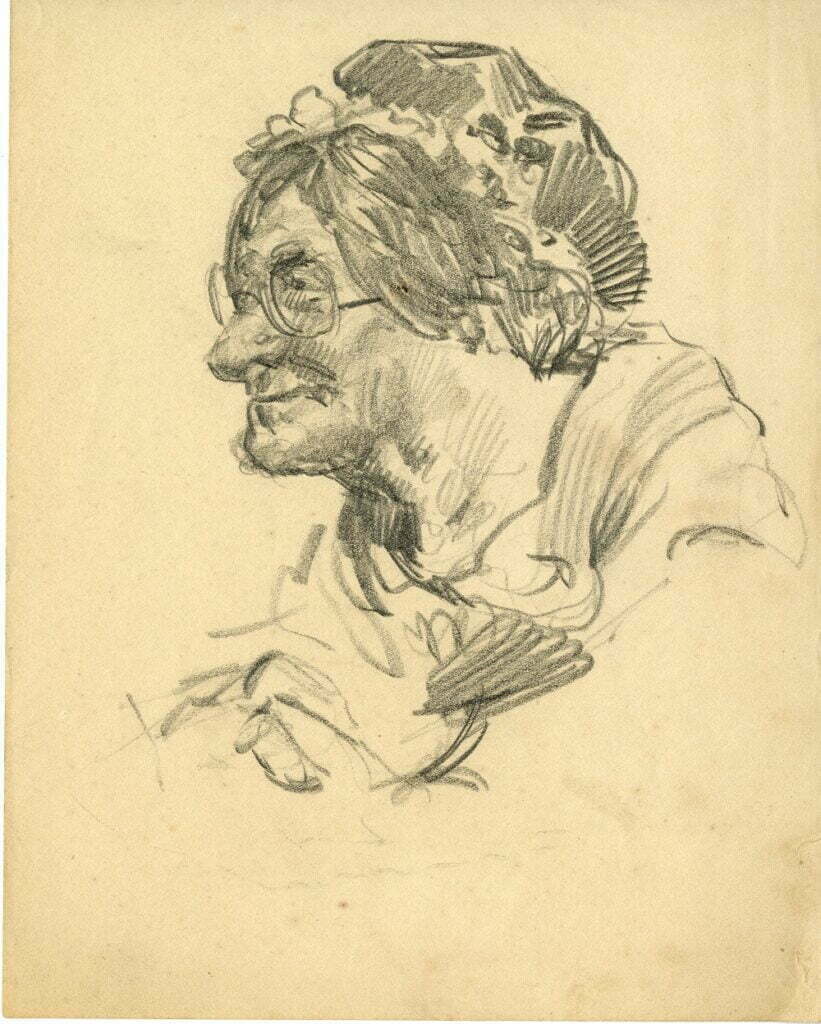

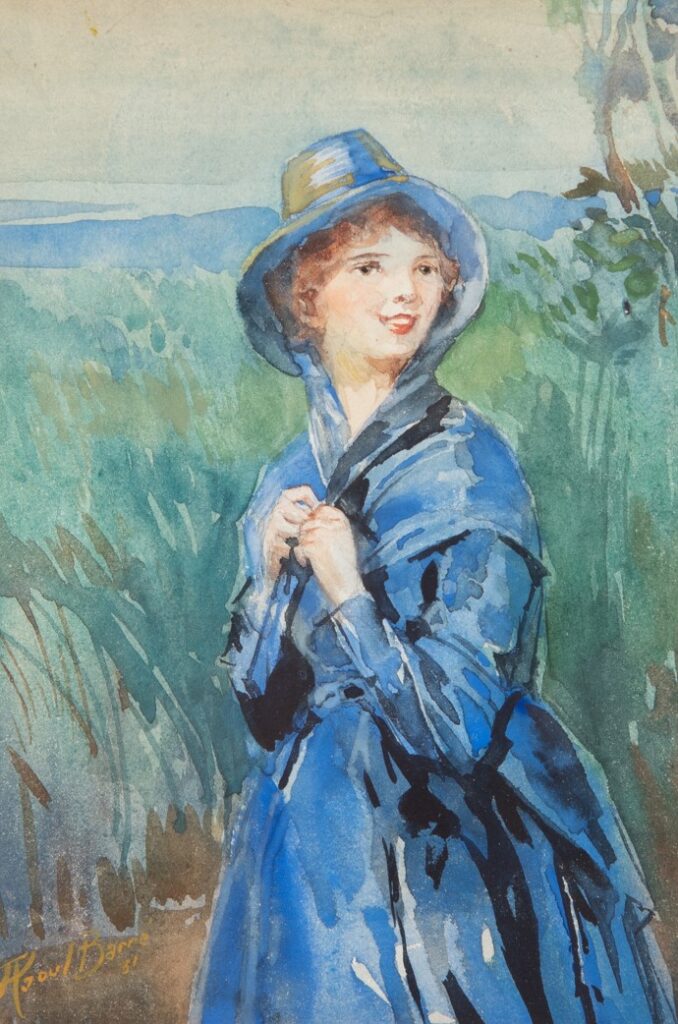

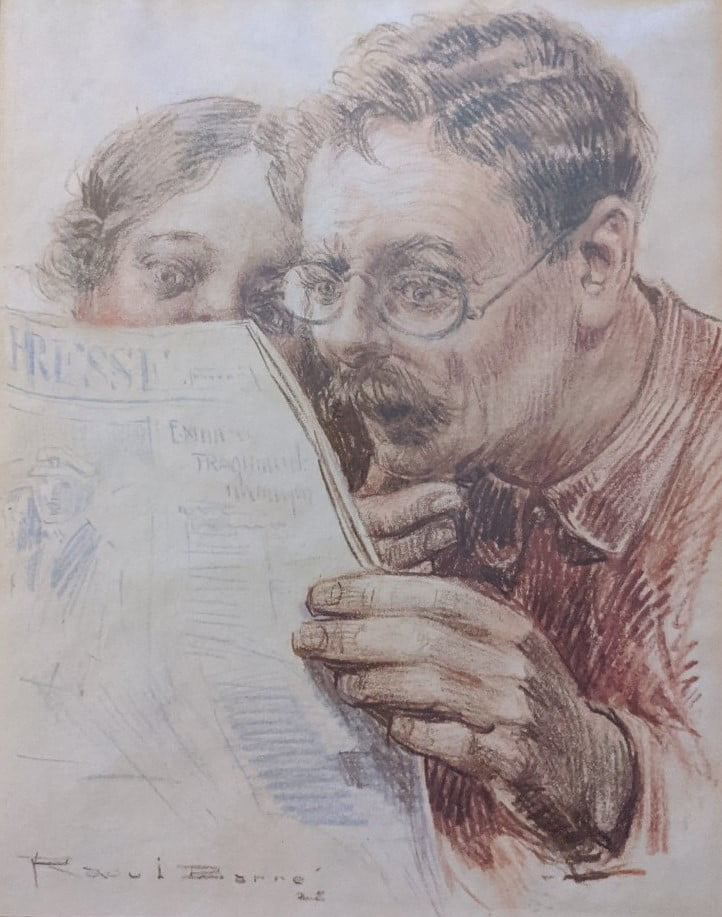

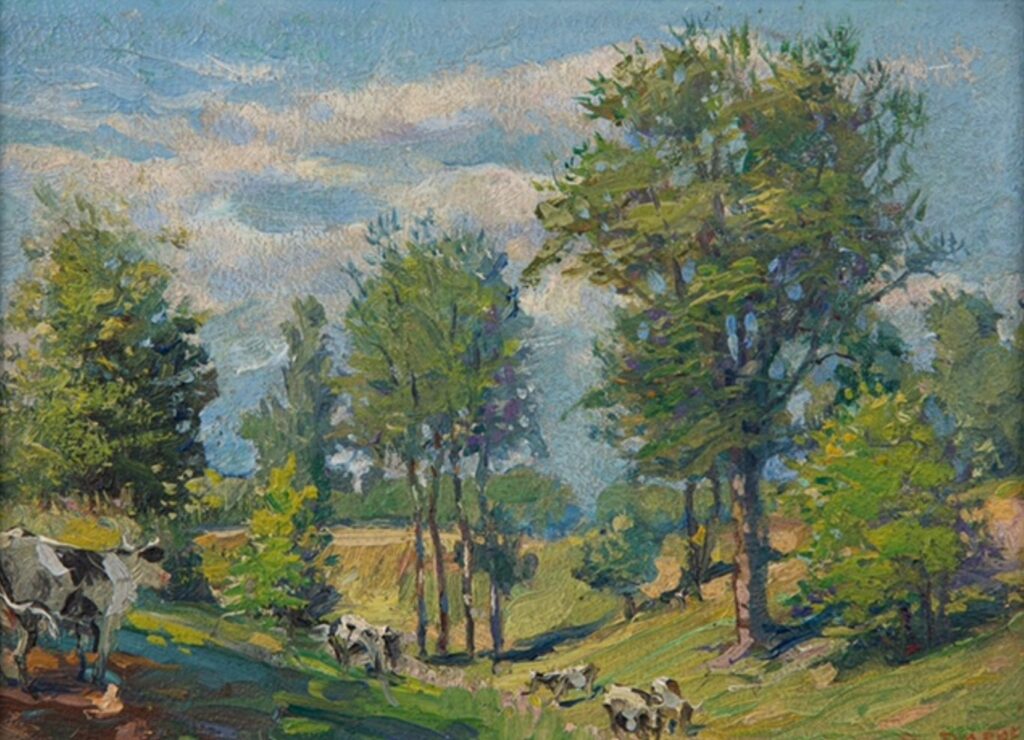

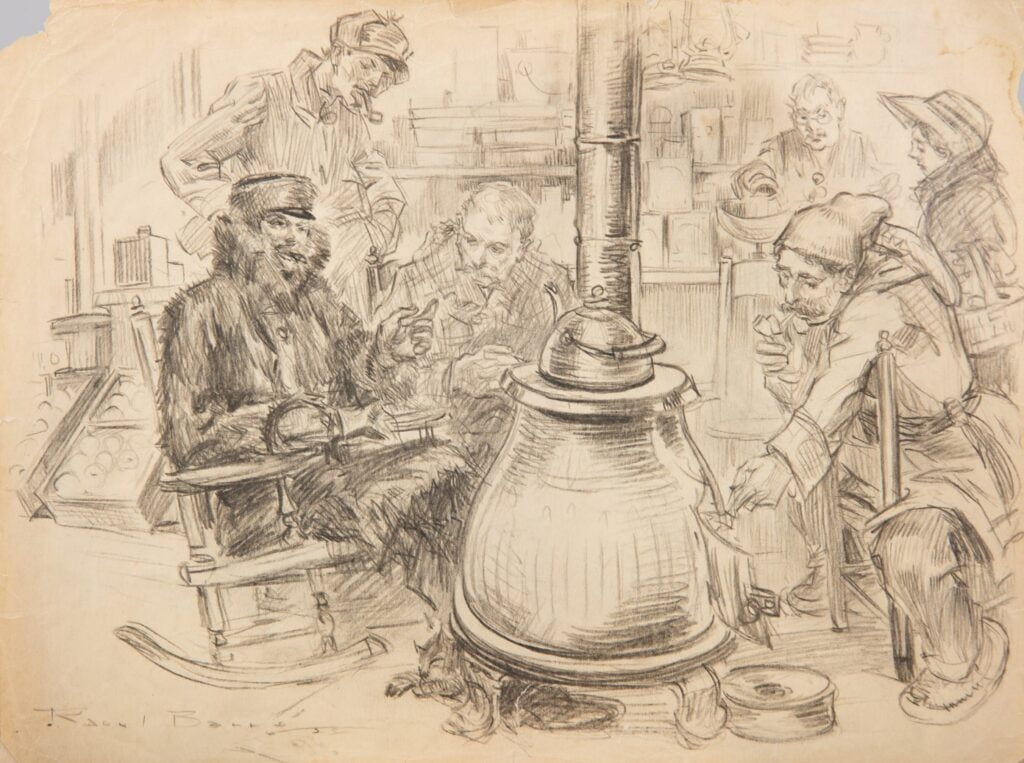

Huiles sur toile, aquarelles, sanguines et crayons

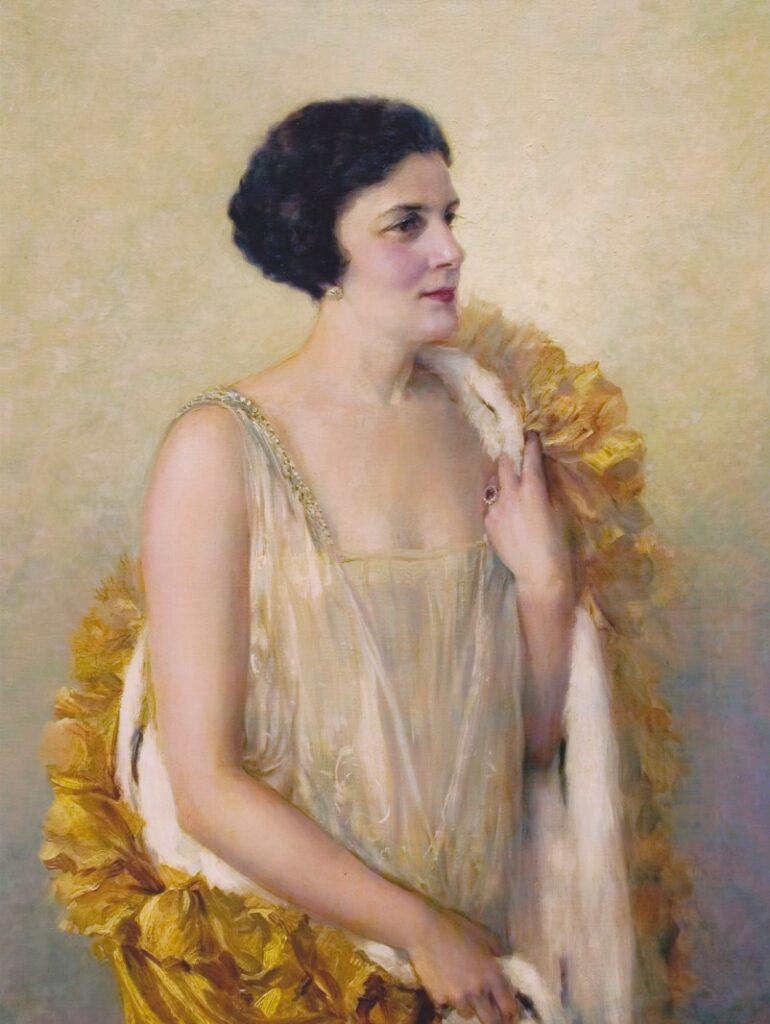

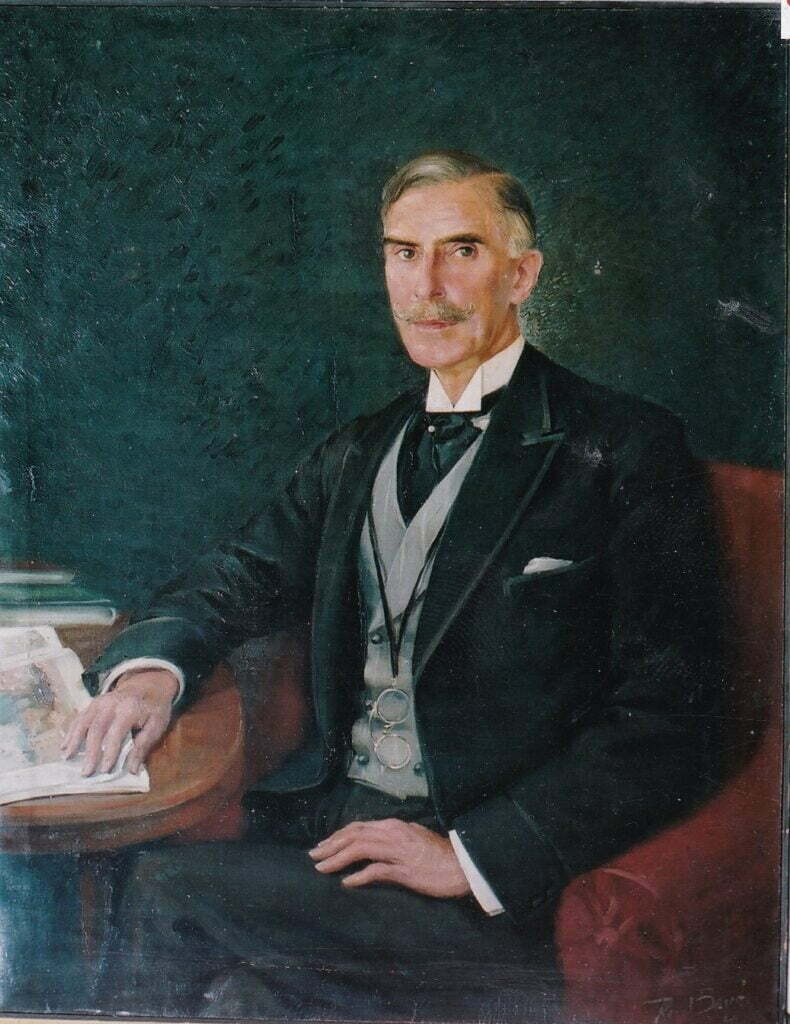

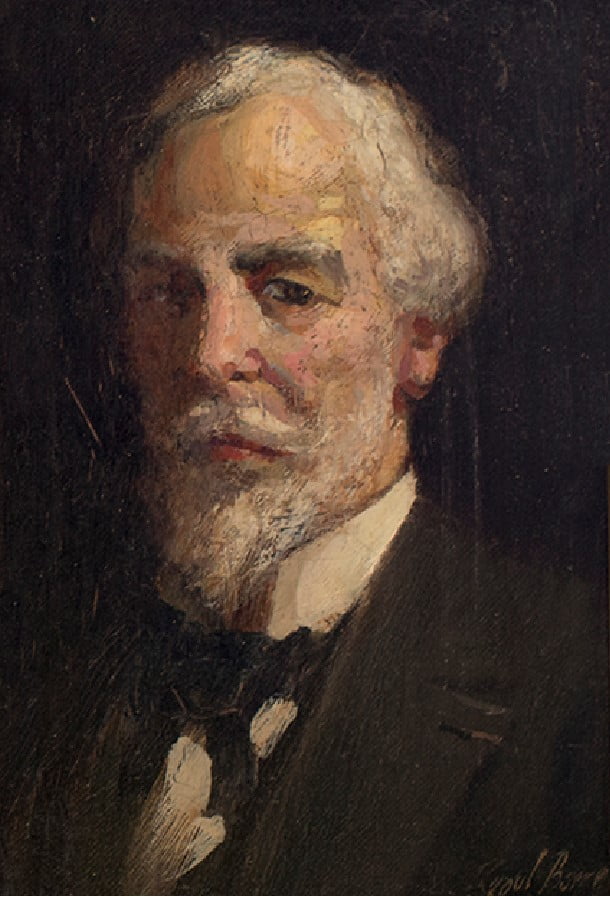

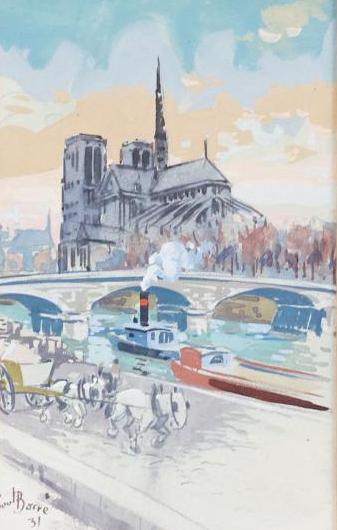

La réception historique de la carrière artistique de Raoul Barré tient en grande partie aux conditions dans lesquelles elle s’est déroulée. Sa carrière témoigne d’un mélange de talent, de pragmatisme et de travail acharné en vue de se réinventer et de diversifier les marchés qui lui permettraient de s’affirmer comme artiste et de gagner sa vie. Tour à tour illustrateur, homme de théâtre, caricaturiste, peintre et cinéaste, Barré démontre la diversité de ses aptitudes qu’il a adaptées à des milieux aussi différents que Montréal, Paris et New York.

Le périodique montréalais Le Monde illustré reconnaît à la fois son savoir-faire et les difficultés auxquelles Raoul Barré fait face et le soutient en publiant ses illustrations. « On ne saurait encourager les efforts de ceux de nos jeunes gens qui sentant en eu le ‘feu divin’ consacrent leur temps et leur travail à développer et à faire fructifier les aptitudes artistiques qu’ils ont reçues en partage. Il en est si peu, parmi nous, qui se doutent des déceptions, des amertumes que rencontrent ceux qui suivent les sentiers de l’Art, si peu, surtout qui se rendent compte du travail qu’ont coûté la composition et l’exécution d’un beau dessin comme celui que nous publions aujourd’hui. » (20 avril 1895, p. 2).

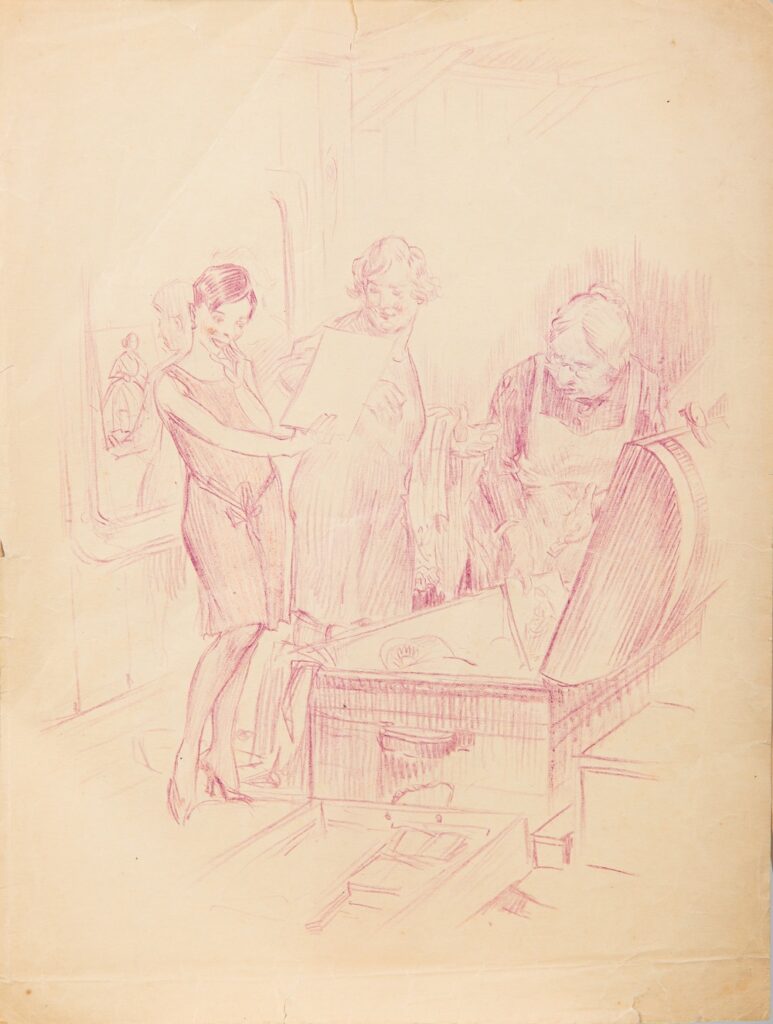

Le dessin en question se veut une satire des dommages de la mode. Il montre un diable manipulant comme une marionnette une femme élégante montée sur le char de la mode du printemps 1895, avec une chimère comme figure de proue. Autour de cette figure centrale, une série de vignettes commentent les méfaits des dépenses d’accessoires inutiles faites par des femmes, alors que des hommes croulent sous les factures. Le dessin à la plume démontre l’efficacité de Barré à relater une histoire. On retrouve une mise en page différente, mais une même attention aux détails dans d’autres illustrations pleine page parues dans le même magazine, dont L’Épluchette de blé d’inde (1900) et Aux places d’eau : les derniers préparatifs (1901). Les mœurs rurales ou urbaines sont représentées par des scènes typiques des loisirs estivaux des classes populaires ou fortunées.

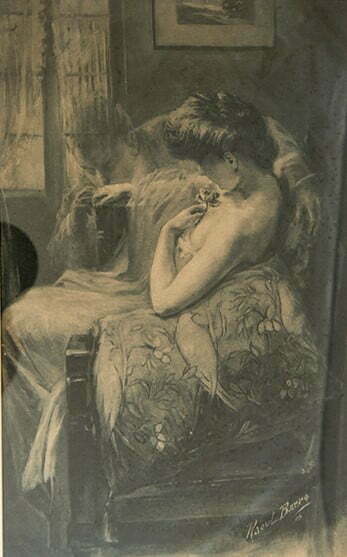

De rares tableaux sont connus de sa production avant les années 1930 et seules ses illustrations révèlent son activité avant son départ pour New York en 1903. C’est d’ailleurs comme artiste-dessinateur qu’il se présente dans une annonce publicitaire parue dans La Presse (22 décembre 1900). L’adresse de son atelier, 486 rue Saint-Laurent (au nord de Milton), est accompagnée du dessin d’une femme vêtue à l’antique, s’appuyant sur le fût d’une colonne et tenant un cartable. Devant elle, sur une table, repose un pot d’encre, des crayons et des pinceaux et un cahier de dessins ouvert montrant un nu féminin dans une esthétique art nouveau et le portait d’un militaire. À l’arrière-plan un paysage avec un arbre dénudé et un moulin à vent. Dans la marge de gauche, un chevalet. L’image est chargée de signes qui renvoient à des courants artistiques contemporains (symbolisme et art nouveau), des techniques (dessin et peinture) et des genres picturaux (portait et paysage). Un large trait noir structure cette image en sections qui s’enchevêtrent et dont les propos se complètent.

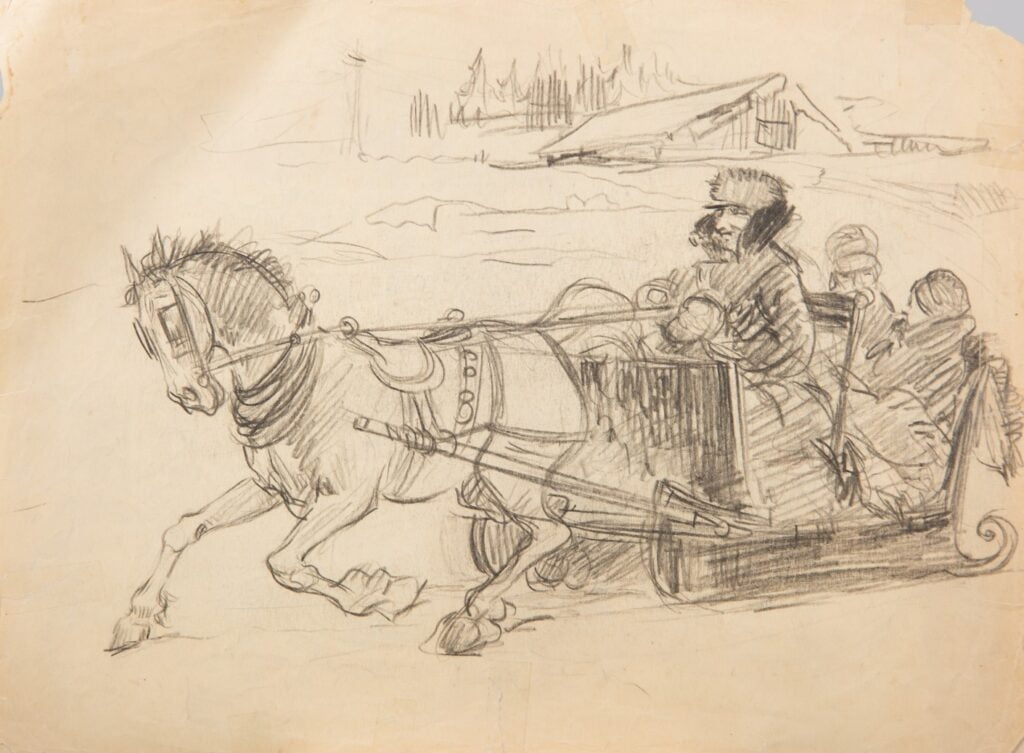

Barré illustre en 1900 les quatre autres récits d’Honoré Beaugrand qui accompagnent La Chasse-galerie soit Le loup-garou (Pierrice Brindamour), La bête à grand’queue (Fanfan Lasette), Macloune et Le père Louison. Il est associé dans cette aventure éditoriale à Henri Julien, l’illustrateur et caricaturiste le mieux connu au Canada, et à Henry Sandham qui signe également une image. Barré excelle dans les scènes d’imagination comme La bête à grand-queue alors que le taureau fonce hors du cadre de la page pourchassé par le paysan qui en perd son chapeau.

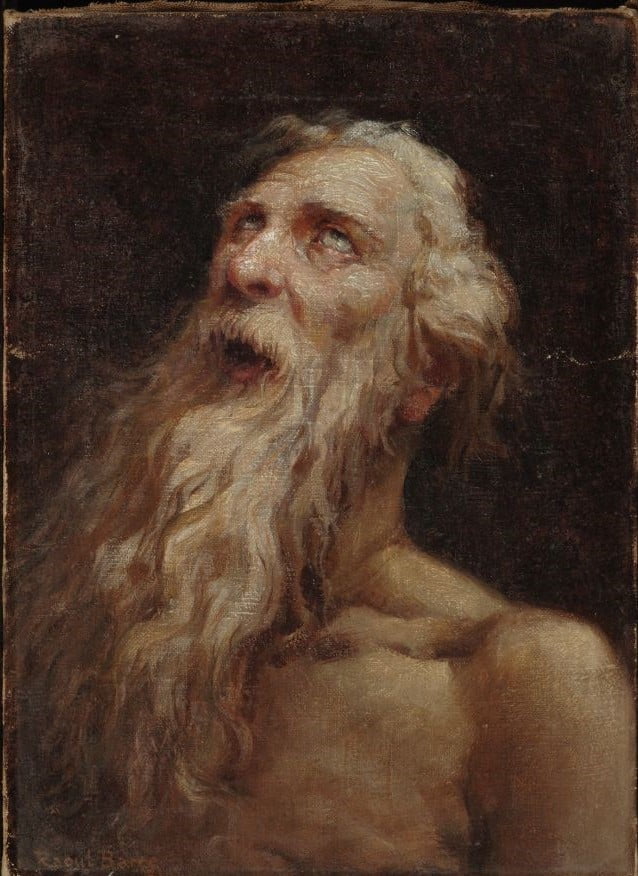

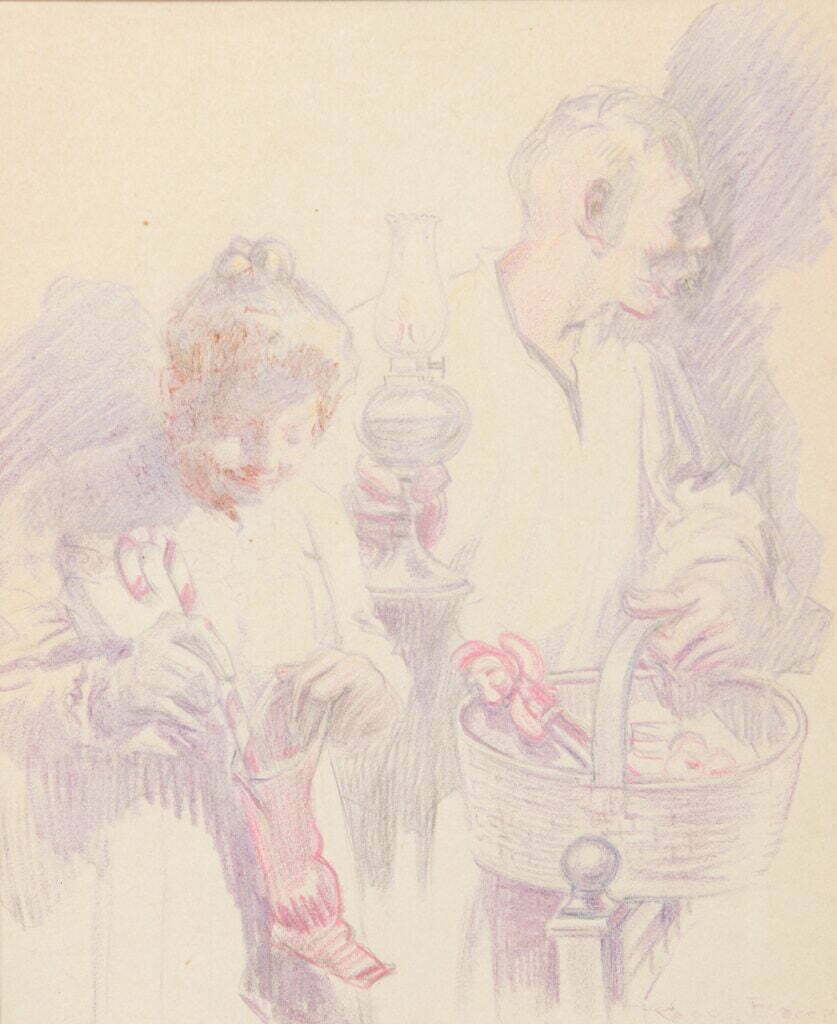

Son trait devient plus vif et incisif dans les dessins caricaturaux comme sur la page couverture (aussi p. 26 et 29) de En roulant ma boule, par exemple, alors que la figure des vieillards qui se cajolent émerge d’un important fond noir au moyen de quelques détails.

Ses études académiques semblent lui avoir permis de développer un répertoire de têtes d’expression, images de femmes ou de vieillards auxquelles il puise pour ses compositions, que ce soit des illustrations de contes ou des images publicitaires. Ces têtes génériques lui servent pour traduire tant les traits de Pierriche Bridamour que du Père Louison. À remarquer comment, dans ce dernier dessin, l’ombre qui se dessine sur la page reprend la silhouette de profil du personnage.

Pour La Revue des Deux-Frances, publiée à Paris, il propose des dessins à la plume et au lavis plus esquissés, ainsi que des observations croquées sur le vif comme dans La marchande de fleurs qui illustre le conte d’Émile Brunet (juillet 1895).

Barré se souvient de certains de ses modèles français qui font du dessin socialement engagé, les Steinlen et Caran d’Arche, dans une illustration portant sur les victimes de l’incendie qui a détruit une partie de la ville de Hull et d’Ottawa le 26 avril 1900. Le journal Les Débats publie le 20 mai un dessin accompagnant la publicité pour un spectacle-bénéfice, la comédie en cinq actes Un chapeau de paille d’Italie d’Eugène Labiche. Une famille avec deux enfants est mise à la rue et contemple avec désolation les décombres de la ville qui fument encore. La dynamique mise en page qui utilise le tiers supérieur de la feuille est efficace. Au premier plan, le groupe éploré se tourne vers l’arrière plan qui occupe toute la largeur de la page. Le drame humain mis en évidence illuste l’ampleur du désastre. La plume de Barré rend la scène tragique avec une grande efficacité. Les traits parallèles traduisent à la fois l’opacité de la fumée et le mouvement des flammes alors que les figures sont dessinées avec précision. Le noir de l’encre prend ici tout son sens pour traduire l’effet carbonisé des ruines et le désespoir de la famille.

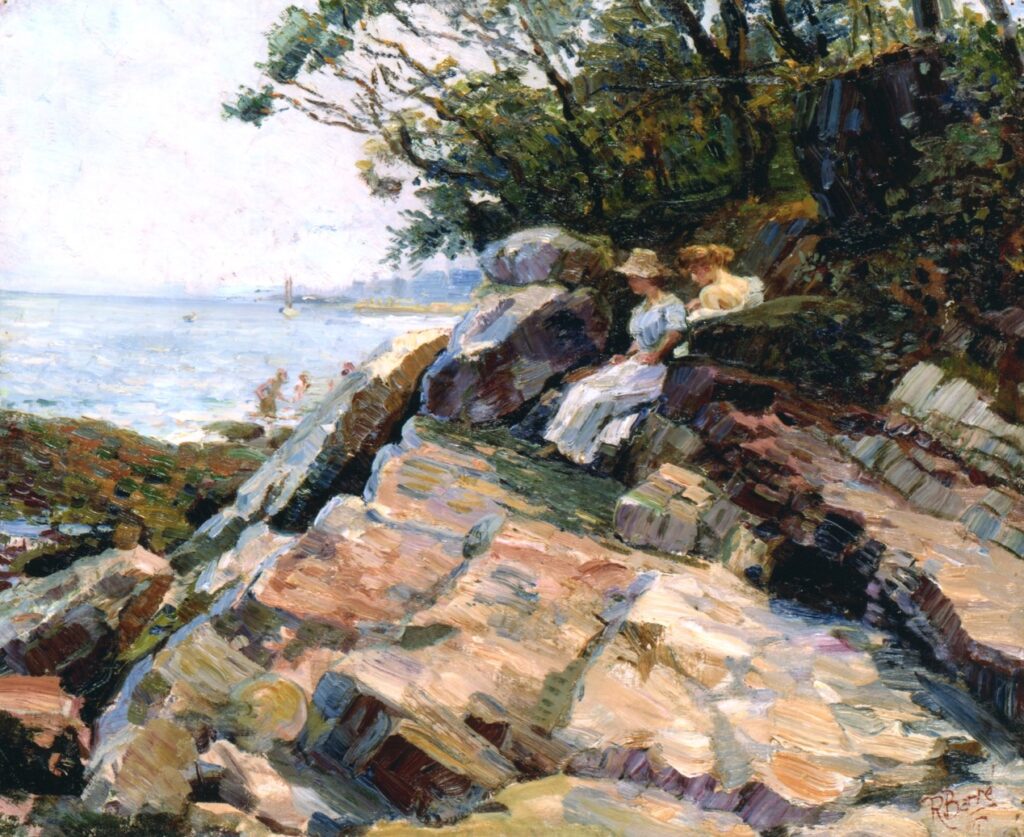

Barré ne semble pas avoir complètement abandonné la peinture lors de son séjour aux États-Unis comme le démontre La baigneuse (MNBAQ) réalisé en 1913. Sa technique utilise de larges brosses et des couleurs vives, approche qu’il doit tenir de ses années de formation en France alors que le post-impressionnisme domine.

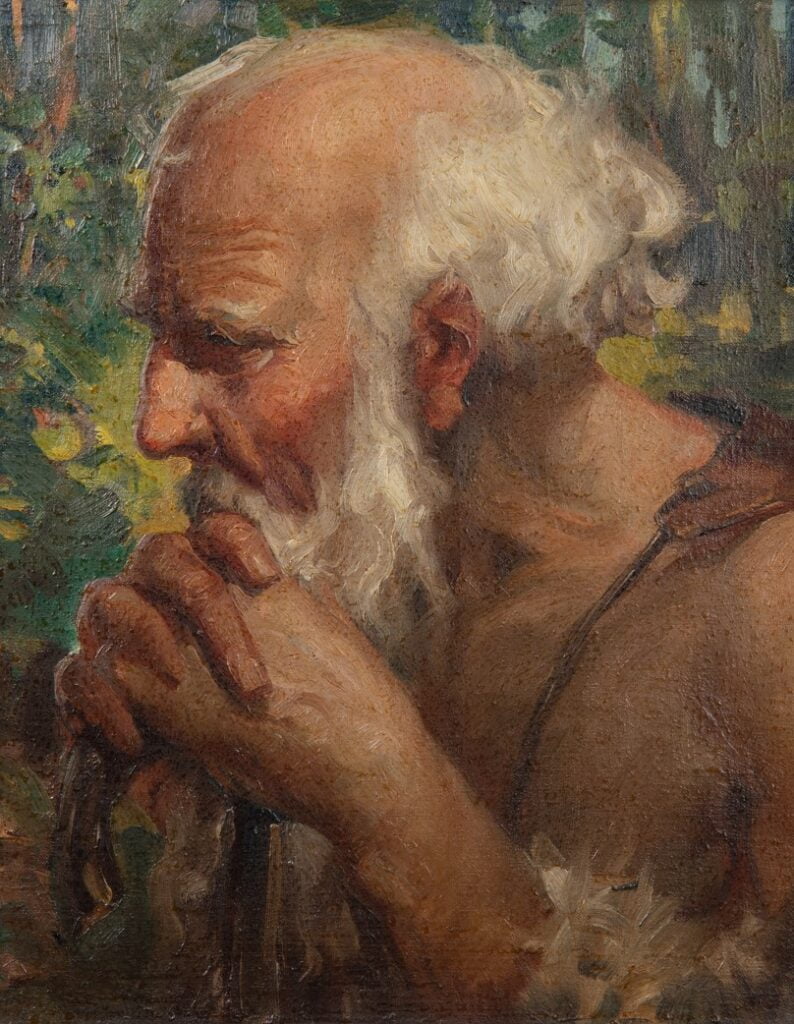

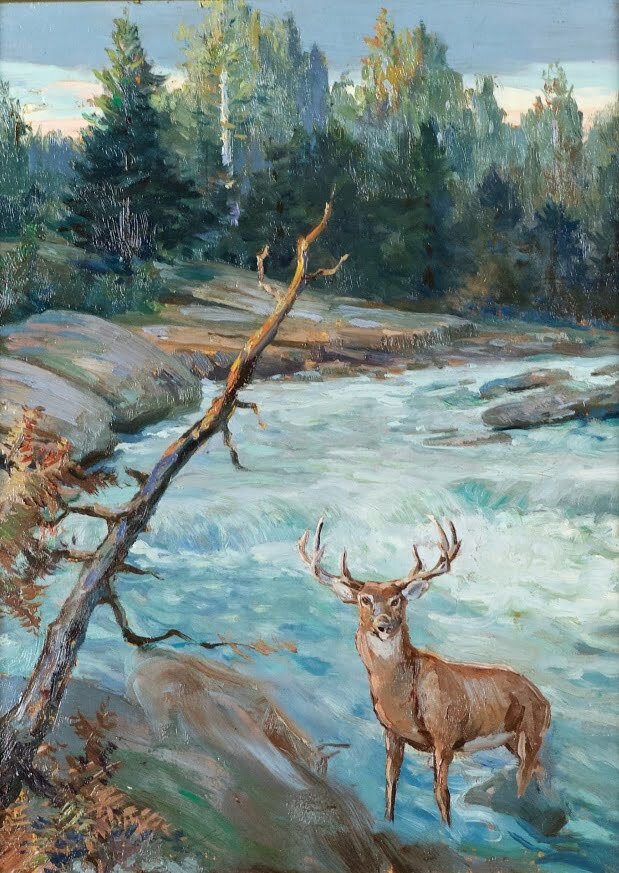

L’artiste semble affectionner les sujets ruraux et exotiques. On retrouve dans ses carnets des scènes de la vie à la campagne. Il présente d’ailleurs au salon du printemps de l’Art Association of Montreal (précurseure du MBAM) en 1930, Le vieux colon de Saint-Faustin qui est peut-être le tableau que l’on retrouve au MNBAQ sous le titre L’homme à la meule. Albert Laberge, commente ainsi cette toile lors de son exposition : « De M. Raoul Barré, nous goûtons fort un Vieux Colon de Saint-Faustin. Il y a beaucoup de vie, de caractère, de sincérité et de pittoresque dans cette fruste figure de travailleur des champs. » (La Presse, « Ouverture de l’exposition de peintures et de sculptures », 21 mars 1930).

Ses compositions : À « L’oiseau bleu » (1929) et Fille du céleste empire (1931) traduisent un univers marqué d’orientalisme, une veine peu explorée par les artistes québécois. Son passé théâtral le rejoint-il dans la création de ces décors et costumes étrangers ? Barré utilise des tons chauds et des couleurs saturées pour leurs qualités expressives et décoratives. À ne pas en douter, les connaissances développées 40 ans plus tôt servent toujours à Raoul Barré pour créer des images qui se démarquent par leur caractère narratif et séduisant.

Laurier Lacroix

Laurier Lacroix

Professeur à l’UQAM depuis 1988, j’ai d’abord enseigné à l’Université Concordia. Intéressé par l’histoire de l’art au Québec et au Canada et à son application en muséologie, j’enseigne dans ces deux champs de recherche. Même si je suis spécialisé en art historique, mon attention se porte également vers certains aspects de la scène artistique contemporaine (en particulier la peinture et le dessin).